どうも、しらすです!

我が家には双子がいます。

かわいい娘が二人。

笑顔、寝顔、泣き顔、怒り顔、どんな表情をとっても本当にかわいいです。

そんな娘たちですが、いろんな『命の危機』を乗り越えて、今を生きています。

そのうちの1つが題名にもある『双胎間輸血症候群(TTTS)』です。

我が家の子供たちは在胎17週で『双胎間輸血症候群(TTTS)』の兆候が見えはじめ、18週で手術、25週で緊急手術を経て、子供たちは生まれてきました。

今回は『双胎間輸血症候群(TTTS)』について、どんな病気かをまとめてみました。

同じ症状の方の役に、少しでも立てれば嬉しいです。

『経験談が見たい!』って方は以下にまとめていますので、そちらを、見てみてください。

www.osirasu.com

- 双胎間輸血症候群(TTTS)って何?

- 双胎間輸血症候群(TTTS)の診断基準

- 双胎間輸血症候群(TTTS)の原因

- 双胎間輸血症候群(TTTS)の症状

- 双胎間輸血症候群(TTTS)の治療法

- 双胎間輸血症候群(TTTS)の体験談

- 25週で生まれた時の状況とその後

- まとめ

- 追記:生まれてからその後

双胎間輸血症候群(TTTS)って何?

双胎間輸血症候群(TTTS:twin-to-twin transfusion syndrome)とは双子の中でも一絨毛膜二羊膜双胎(MD双胎)にのみ起こる病気です。

一絨毛膜二羊膜双胎(MD双胎)とは『胎児はそれぞれ自分の部屋を持っているが、栄養を送っている胎盤を2人で共有している状態』のことをいいます。

胎盤には二人の胎児に栄養を送る血管があり、その中には『二人の胎児の間を行き来する血管』もあります。

『二人の胎児の間を行き来する血管』のバランスが崩れて、『片方の胎児には大量の栄養が行き、片方の胎児に栄養が行き届かない』状態になることを『双胎間輸血症候群(TTTS)』といいます。

この状態になると、図のように栄養の行き届いている子の方は羊水が多くなり、行き届いていない子の方の羊水は少なくなります。

症状に関しては後述します。

双胎間輸血症候群(TTTS)の診断基準

双胎間輸血症候群(TTTS)はお腹の張りや定期健診の時に分かることが多いです。

定期健診の中で二人の羊水量に差が出てくると『双胎間輸血症候群(TTTS)』の疑いが出てきます。

検査は超音波検査で『羊水の深度』を測る方法で行われます。

双胎間輸血症候群(TTTS)の診断基準としては、『羊水量が多い胎児の羊水深度が8cm以上』で『羊水量が少ない胎児の羊水深度が2cm以下』という状態が同時にみられたら双胎間輸血症候群(TTTS)と診断されます。

双胎間輸血症候群(TTTS)の原因

双胎間輸血症候群(TTTS)の原因ははっきりとしていません。

双子の胎児は通常、1つの胎盤を共有していても均等に栄養を送り、バランスよく栄養がとれます。

しかし何らかの原因により、急にバランスがくずれ、栄養の量に差がうまれ、羊水量に差が出来てしまうのです。

ただ一つだけ言えることは『双胎間輸血症候群(TTTS)は母体が原因ではない』ということです。

我が家も治療を受ける前に度々、先生に言っていただいた言葉があります。

それは『自分たちのせいでこんなことになってしまった』なんてことは思わないで下さいということです。

この病気は本当に原因が不明で、何が悪いとかそんなことが分からない病気だそうです。

決して自分たちを責めないで、家族や先生と一緒に病気に立ち向かって欲しいと思います。

双胎間輸血症候群(TTTS)の症状

大量の栄養をもらう胎児を『受血児』、栄養が足りない胎児を『供血児』といいます。

受血児と供血児で症状は変わってきます。

供血児への影響

供血児は自分の血液を受血児へあげるので、貧血や低血圧になります。

体内に取り込む栄養も少ないので、尿の量も減り、羊水が減っていきます。

羊水が減ると成長できるスペースがなくなり、成長の妨げになります。

供血児の主な症状としては、

- 貧血

- 低血圧

- 乏尿

- 羊水過少

- 循環不全

- 発育不全

- 腎不全

- 胎児死亡

などが挙げられます。

受血児への影響

受血児は供血児から血液をもらうので、栄養が多く、もらいすぎた栄養が体に負担をかけます。

大量の栄養を心臓で処理しなければいけないので、心臓に負荷がかかったり、体がむくむことがあります。

受血児の主な症状としては

- 多血

- 高血圧

- 多尿

- 羊水過多

- 循環負荷

- 心不全

- 胎児水腫

- 胎児死亡

などが挙げられます。

母体への影響

双胎間輸血症候群(TTTS)の影響でお腹が張ることがあります。

また2人の胎児の症状が、そのまま母体に現れることがあります。(ミラー現象というらしい)

むくんだり、貧血になったり、吐き気が続くことがあるので、先生と相談して対策しましょう。

ちなみに妻の場合は、むくみ、貧血、吐き気、全ての症状が出ていたので、薬を処方してもらって飲んでいました。

双胎間輸血症候群(TTTS)の治療法

この病気になって、そのまま放置しておくと、2人の胎児の死亡リスクは非常に高くなります。

逆に治療をすれば生存率も上がり、子ども達の助かる可能性がグーンと上がります。

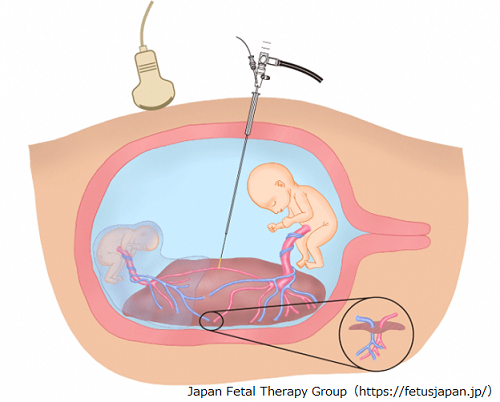

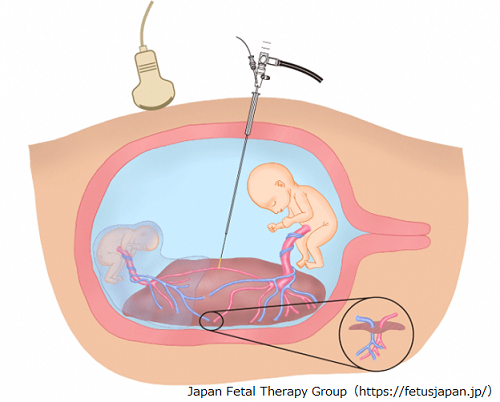

治療法は主に『胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術』という手術が行われます。

我が家もこの治療をしてもらいました。

『胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術(以下、レーザー手術)』は非常に効果の高い手術で、死亡リスクを大きく下げる手術になります。

レーザー手術は、腹部から内視鏡を入れ、胎盤の様子を見ながら、受血児と供血児をつなぐ血管をレーザーによって固めていきます。

二人をつないでいる血管をレーザーで焼くことにより、二人の血流バランスがよくなり、症状が改善されていきます。

レーザー手術によって、2人の胎児の生存率が60%、1人の胎児の生存率が90%、後遺症が残る確率も5%にまでもっていくことができます。

レーザー手術が出来る基準は『妊娠の16週以上、26週未満』の『重症の双胎間輸血症候群(TTTS)』に対して行われます。

『染色体異常』や『重症の胎児奇形』がみられる場合や『破水している』場合はレーザー手術は実施されません。

レーザー手術が出来ない場合は、羊水除去手術が行われます。

25週で生まれた時の状況とその後

800gと550gで生まれた娘たち。

5カ月間のNICUでの入院生活を送り、無事退院しました。

発達はかなーりゆっくりですが、特に問題もなく順調に育ってくれています。

↓出産までのことをまとめた記事はこちら↓

www.osirasu.com

↓生まれた時のことをまとめた記事はこちら↓

www.osirasu.com

↓子ども達が1歳の時の状況をまとめています↓

www.osirasu.com

まとめ

- 双胎間輸血症候群(TTTS)って何?

- 双胎間輸血症候群(TTTS)の診断基準

- 双胎間輸血症候群(TTTS)の原因

- 双胎間輸血症候群(TTTS)の症状

- 双胎間輸血症候群(TTTS)の治療法

- 双胎間輸血症候群(TTTS)の体験談

- 25週で生まれた時の状況とその後

- まとめ

- 追記:生まれてからその後

双胎間輸血症候群(TTTS)のレーザー手術は2007年ぐらいから採用されるようになった手術法だと聞いています。

もし10年前であれば助からなかった命ですが、医療の発達によって我が家の娘たちは生きることができました。

先生が手術の説明をして下さった時に『今は生きれる時代になったから、大船に乗ったつもりで私たちに任せて下さい』と言われたのが非常に印象的で心強く感じました。

双胎間輸血症候群(TTTS)はどうなるかわからない原因不明の病気で不安だと思いますが、治療してくださってる先生を信じて、目の前の治療を一つ一つこなしていってください。

良い結果になることを心からお祈りしています!

以上、しらすより『双胎間輸血症候群(TTTS)』についてでした!

追記:生まれてからその後

osirasu.hatenablog.com

↑生まれた時の状態をまとめています↑

osirasu.hatenablog.com

↑1歳になった時の記録です↑

あわせて読んでいただけると嬉しいです!